还记得第一次拿到思政课教材时那份手足无措。翻开密密麻麻的教学大纲,面对"社会主义核心价值观""品德修养"这些抽象概念,我站在讲台前愣了很久。该怎么把这些重要却略显枯燥的内容,转化成小学生能理解、能记住的知识?那段时间,我的办公桌上堆满了各种参考书,却始终找不到那个能点亮课堂的开关。

第一次接触思政课教案的困惑与挑战

教案模板上那些陌生的术语让人头疼。"三维目标"究竟是什么关系?"过程与方法"要怎么具体描述?最困扰我的是,明明准备了丰富的材料,课堂上孩子们的眼神却越来越飘忽。有个周五下午,我照本宣科地讲解"诚实守信",后排的小男孩悄悄在课本上画起了坦克。那一刻我突然意识到,问题不在孩子,而在我设计的课程根本没能触动他们。

或许很多新老师都有过类似经历。我们太想把所有知识点都塞进45分钟,反而忘记了教育的本质是唤醒。思政课的特殊性在于,它不仅要传授知识,更要塑造价值观。这个发现让我开始重新思考教案的意义。

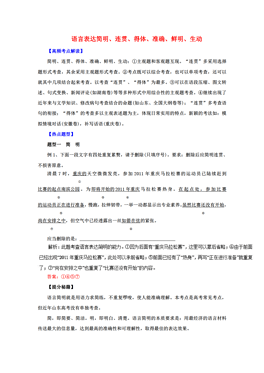

理解教案编写的基本框架与核心要素

经过多次试错,我慢慢摸清了门道。好的思政课教案就像烹饪食谱,既要有精准的配料表,也要留出即兴发挥的空间。教学目标必须具体可操作,比如把"培养学生爱国情怀"细化为"能说出三个爱国英雄的故事"。教学重难点要真实反映学情,而不是简单照搬教参。

最让我受益的是学会了搭建教学阶梯。比如在讲解"尊重他人"时,设计从感知到体验再到实践的渐进环节:先让孩子们分享被尊重的感受,再通过角色扮演体会被忽视的难过,最后引导他们制定班级尊重公约。这种层层递进的设计,让抽象的道德概念变成了可触摸的生活体验。

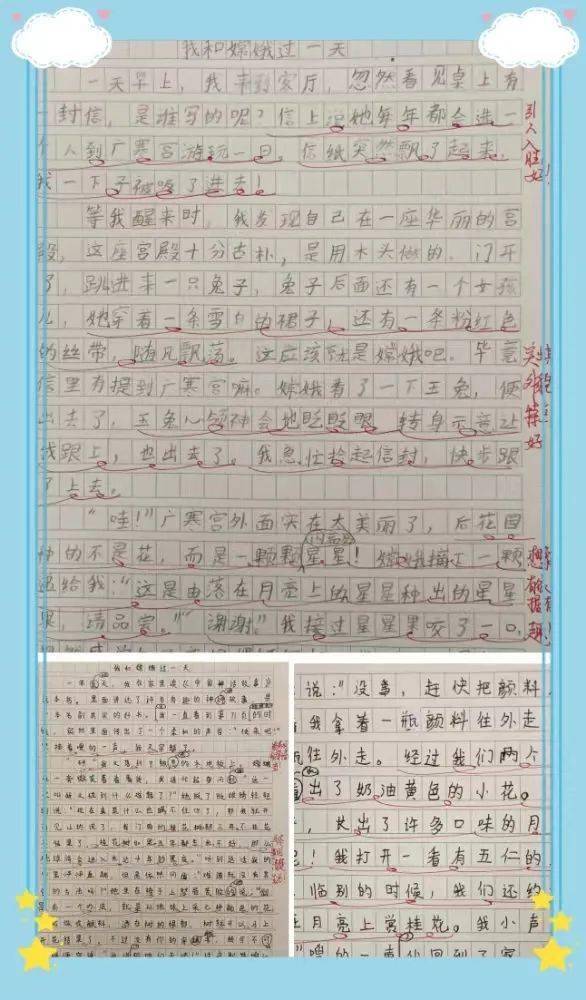

从理论到实践:我的第一个完整教案诞生记

那个关于"友谊"的教案我反复修改了七稿。最初版本充满理论说教,后来加入了"友谊小船"手工制作环节,让同学们为好朋友制作并赠送小船,还要说出对方的三个优点。课堂效果出乎意料地好,孩子们不仅认真完成了任务,有几个平时调皮的学生还悄悄给转学的同学也做了小船。

现在翻看那份布满修改痕迹的初版教案,就像看见自己教师生涯的起点。从机械套用模板到理解设计精髓,这个过程让我明白:教案不是束缚教学的枷锁,而是保证教学质量的导航图。当你能在框架内游刃有余地创造时,思政课就真的活起来了。

站在教室后门观察其他老师的思政课时,我突然发现一个有趣现象:同样的教学内容,有的课堂孩子们争先恐后举手发言,有的课堂却安静得能听见窗外树叶飘落的声音。这种差异不在于老师讲得是否精彩,而在于教学设计是否真正触动了学生的心灵。好的教学设计就像给知识穿上了一件会呼吸的外衣,让价值观的种子在孩子们心田自然生长。

如何设计生动有趣的教学活动

上周三下午,我在教授"团结协作"主题时尝试了一个新游戏——"同心圆传球"。把全班分成四组,每组围成圆圈,要求在不移动脚步的情况下将篮球传给每个组员。刚开始孩子们手忙脚乱,球总是落地。慢慢地他们开始商量策略,高个子同学主动蹲下,小个子踮起脚尖,最后所有小组都找到了默契。这个简单的游戏比任何说教都更能让孩子理解团结的真谛。

设计教学活动时,我习惯先问自己三个问题:这个活动能让孩子笑出声吗?能引发他们主动讨论吗?结束后他们会迫不及待想告诉父母吗?如果答案都是肯定的,这个设计就成功了一半。比如在学习"勤俭节约"时,我们举办"旧物改造大赛",同学们把矿泉水瓶变成花瓶,旧报纸折成笔筒。有个男孩用酸奶盒做的存钱罐现在还在班级展示柜里,每次看到它,孩子们就会想起那堂充满创造力的思政课。

多媒体资源在思政课中的巧妙运用

记得有次讲解"科技改变生活",我播放了一段爷爷奶奶年轻时用粮票购物的纪录片。当黑白画面里出现排长队的人群时,教室里响起阵阵惊叹。随后展示现代扫码支付的便捷场景,孩子们立刻热烈讨论起来。这种视觉对比带来的冲击力,胜过千言万语的解释。

多媒体就像调味料,关键要掌握火候。短视频最好控制在3分钟内,动画片段要配合暂停讲解,音乐要在情感升华时恰到好处地响起。最近我在平板电脑上装了互动白板软件,上课时邀请学生上台拖拽排序"文明礼仪"的图片,他们手指划过的每个瞬间,都是知识内化的过程。不过也要警惕技术滥用,有次我准备了过于花哨的PPT,反而分散了学生对核心内容的注意力。

从学生视角出发:设计贴近生活的教学情境

上周批改日记时,看到小琳写她因为同桌不小心弄湿作业本而生气的事。这让我灵机一动,把下周的"宽容待人"课改成了情景剧表演。孩子们自发编排了教室、食堂、操场三个场景的矛盾故事,在角色互换中体会了包容的力量。最打动我的是,课后有五个同学主动去找曾经闹过矛盾的朋友和好。

现在我设计每节课前,都会花十分钟想象自己是班里那个最爱提问的小明,或是总安静坐在角落的小芳。他们会怎么看待这个主题?生活中哪些经历能与之呼应?这种换位思考让我的教学设计越来越接地气。比如讲"孝敬父母"时,不再空谈大道理,而是让同学们回忆最近为父母做的一件小事,并设计"暖心行动卡"。当教育从学生的生活经验中自然生长出来时,思政课就真正成为了陪伴他们成长的礼物。

那天下课铃响后,教室里还留着孩子们讨论的声音。我站在讲台边收拾教案,突然发现原本工整打印的纸页上密密麻麻写满了批注——这里要增加互动环节,那个案例需要更贴近学生生活。这些即时记录的教学感悟,就像成长路上留下的足迹,记录着从纸上蓝图到真实课堂的蜕变过程。教案终究是要在教室里接受检验的,而这个过程往往比想象中更充满意外与惊喜。

教学实施中的意外与惊喜

去年秋天教授"诚实守信"主题时,我精心设计了"诚信小店"活动。在教室角落设置无人售货架,摆放文具和零食,学生自助取货、自觉投币。按照教案预设,这应该是个完美的道德实践课。没想到第三天就出现了状况——收银盒里的钱比销售记录多了五元。

正当我准备按计划进行诚信教育时,班长小雨举手说:"老师,可能是有人多投了钱。我们班最近在秘密进行'暖心行动',有的同学会悄悄多付钱帮助家庭困难的同学。"这个完全出乎意料的答案让整堂课走向了更深的层次。我们临时调整教学内容,从单纯的诚信讨论延伸到同学间的关怀与善意。那个下午,阳光透过窗户洒在孩子们认真的脸庞上,我忽然明白:最珍贵的教学时刻往往诞生于教案之外的意外。

收集反馈:学生眼中的思政课

学期末的匿名反馈表里,小涛用歪歪扭扭的字迹写道:"最喜欢老师让我们画'情绪小怪兽'的那节课,我终于知道生气时可以深呼吸三次。"这句话让我沉思良久。我们总在追求教学环节的完整流畅,却容易忽略那些真正触动孩子的细节。

现在我养成了收集"三分钟反馈"的习惯。每节课最后留出三分钟,让学生用便签纸写下"今天最大的收获"和"还想知道什么"。这些五彩缤纷的纸条成了我改进教学最直接的指南。有次讲"环境保护"后,多个学生提到想知道"塑料瓶要多少年才能分解"。于是在下节课,我们增加了"垃圾的生命周期"小实验,把不同材料埋进花盆观察变化。当教育真正回应学生的好奇,思政课就变成了师生共同探索的旅程。

持续改进:我的教案优化之路

翻开电脑里的教案文件夹,能看到每个文件都标注着版本号。"尊重他人_V1"还停留在理论讲解,"尊重他人_V3"已经加入了校园欺凌的情景模拟,"尊重他人_V5"则完善了课后实践任务——"发现同学的一个优点并当面告诉他"。这些不断迭代的版本,记录着我在教学路上的思考与成长。

有个习惯坚持了两年:每节课后花十分钟在教案末尾写"教学札记"。有时是成功的活动设计,更多时候是遗憾与改进空间。比如上次"国家安全教育"课,虽然准备了丰富案例,但课后测试显示学生对"文化安全"概念理解模糊。于是在新版教案中,我增加了学生搜集本土非遗项目的环节,让他们在触摸家乡文化中理解这个概念。教案优化就像园丁修剪枝叶,需要持续观察、耐心调整,才能让教育的根系扎得更深。

前几天整理书桌时,翻到三年前写的第一份思政课教案。青涩的笔迹、刻板的环节设计,现在看来简直像另一个人的作品。但正是这些不够完美的开始,铺就了通往更成熟教学实践的道路。教室永远是最好的老师,它用最真实的方式告诉我们:教育不是机械执行教案的过程,而是与孩子们共同成长的美丽意外。