还记得上周邻居家小朋友拿着作文本找我帮忙的情景。他皱着眉头说思政课观后感太难写,明明上课认真听了,却不知道从何下笔。这让我意识到很多孩子都在面对同样的困惑——如何把课堂上学到的道理转化成属于自己的文字。

观后感写作的基本定义与意义

观后感本质上是一次与自己的对话。它不只是简单复述课堂内容,更像是把老师讲授的知识放进心里细细品味的过程。小学生写思政课观后感,就像在心灵花园里播种,今天写下的每句话都可能在未来某个时刻发芽生长。

这种写作训练的价值远超作业本身。我观察到经常写观后感的孩子,慢慢学会了如何表达自己的想法,如何把大道理和小生活联系起来。有个学生曾经在观后感里写到“诚信就像铅笔,用一次短一截,但写出的字永远清晰”,这样的比喻让我印象深刻。思政课教给孩子的是非观念,通过写作内化成他们自己的认知坐标。

800字观后感的写作特点与要求

写800字对小学生来说确实是个挑战。不过换个角度想,这就像搭积木,掌握方法后反而能搭出更稳固的结构。800字的篇幅既不会太短导致说不清楚,也不会太长让孩子感到压力过大。

这类写作最妙的地方在于它需要平衡。既要有对课程内容的准确理解,又要融入个人真实感受。我常跟学生说,你们的观后感应该像一杯调好的饮料——理论知识是水,个人体会是糖,两者融合才能喝出滋味。过于偏向任何一方都会失去平衡,要么变成枯燥的课堂笔记,要么成了空洞的抒情作文。

思政课观后感的特殊价值分析

思政课观后感有着其他科目无法替代的独特作用。它像一座桥梁,连接着课堂上的价值理念和孩子日常生活中的具体行为。当孩子在作文里写下“今天我主动帮助了同学,因为老师说过要团结友爱”,这时候思政课的内容就真正活了起来。

这种写作还能培养孩子的思辨能力。记得班上有个学生在观后感中质疑:“为什么书上说劳动最光荣,但妈妈做家务时看起来那么累?”这样的思考非常珍贵。思政课观后感给了孩子们一个安全的空间,去消化、质疑、最终真正接受那些重要的价值观。它不只是作业,更是孩子成长路上的心灵记录。

写作过程中,孩子们在重新梳理自己的认知地图。哪些道理他们真正理解了,哪些还存有疑问,哪些已经转化为行动——这些都通过文字变得清晰可见。或许很多年后,当他们翻看这些稚嫩的文字,会惊讶地发现,原来人生的很多重要课程,早在小学的思政课上就已经悄悄开始了。

前几天在批改作文时,我发现一个有趣的现象。那些写得特别生动的观后感,作者往往在听课时就显得与众不同——他们时而快速记录,时而托腮思考,眼神里闪着光。这让我想起自己学生时代,总是等到要写作业时才拼命回忆课堂内容,结果总感觉少了点什么。

观看思政课时的重点记录方法

记录不是机械地抄写板书。我建议学生准备两种颜色的笔,黑色记事实,红色记感受。比如老师讲到“诚信”时,用黑色写下定义和例子,用红色随时标注“这让我想起上次借同学橡皮没还”这样的闪念。

课堂上的精彩瞬间往往转瞬即逝。有个学生发明了“关键词闪电法”——在笔记本左侧快速记下触动心灵的词语,右侧留白课后补充。他说这就像拍照,先抓拍重点,回家再慢慢修图。这种方法确实有效,他的观后感总是充满生动的细节。

听课记录要像捕蝴蝶,既不能太用力捏死它,也不能太松让它飞走。我见过有的学生恨不得记下老师说的每个字,结果反而错过了最重要的思考时间。其实只需要记下三五个最打动你的点,课后这些点就会像种子一样在脑海里生长。

关键内容的理解与思考要点

理解思政课内容需要一点“翻译”能力。把抽象的道理转化成孩子能懂的语言,这个过程本身就很有价值。比如“爱国主义”这个词,可以引导学生思考:爱国是不是就像爱自己的家?如果家里来了客人,我们会怎么招待?如果家里需要打扫,我们会怎么做?

思考时可以问自己三个问题:老师为什么讲这个内容?这些道理和我的生活有什么关系?如果我按照这些道理去做,会发生什么改变?记得有个学生在思考“团结”时,联想到蚂蚁搬食物的场景,这样的联想让抽象概念变得具体可感。

我常跟学生说,理解思政课要像吃甘蔗,不能只看外表,要嚼出里面的甜味。比如学习“勤劳”时,不仅要明白它的定义,更要思考:我什么时候体会过劳动的快乐?看到爸爸妈妈工作时,我有什么感受?这样的思考才能让道理真正进入内心。

个人感受与课程内容的关联分析

关联分析就像织网,要把课程内容和个人经历编织在一起。有个学生在这方面做得特别棒,他在学习“感恩”主题时,不仅写了要感谢父母老师,还详细描述了自己养的小仓鼠——每天喂食清理笼子让他体会到被需要的感觉,也理解了父母照顾他的辛苦。

寻找关联点时,不妨从这些角度入手:课程内容让我想起了什么亲身经历?如果我是故事里的人物,我会怎么做?这些道理能帮助我解决生活中的什么困惑?我有个学生曾经在观后感里写:“学习红灯停绿灯行时,我想到在班上也要遵守规则,不能随便打断别人说话。”这样的关联让交通安全规则有了更丰富的内涵。

最打动人心的观后感往往来自最普通的日常。去年有个学生写“责任”主题时,没有写什么大道理,而是细致描写了每天给班级植物浇水的事。他说看着植物慢慢长大,就像看着自己的责任在生根发芽。这种把课程内容和个人生活自然融合的能力,正是观后感的精髓所在。

准备工作做得好,写作时就会文思泉涌。就像做饭前要备好食材,观后感的所有灵感其实都藏在认真听课和用心思考的过程中。当孩子真正把思政课的内容和自己的人生联系起来时,800字就不再是负担,而是一次愉快的倾诉。

记得去年指导作文时,有个学生愁眉苦脸地来找我:“老师,我知道要写什么,但就是不知道怎么安排这些内容。”这让我意识到,好的想法需要合适的结构来承载,就像美丽的鲜花需要恰当的花瓶来衬托。

开头部分:引出主题与个人感受

开头要像钓鱼的诱饵,既要吸引读者,又要自然引出主题。我常建议学生用“瞬间捕捉法”——选取课程中最触动自己的一个画面或一句话作为切入点。比如有个学生这样开头:“当老师讲到红军战士在雪地里相互搀扶时,我忽然想起上周体育课上小明扶起摔倒的我...”

避免使用“今天我观看了思政课”这样千篇一律的开场。可以尝试从疑问开始:“为什么说诚实比聪明更重要?”或者从对比入手:“以前我觉得爱国很遥远,直到看见社区里志愿者叔叔阿姨的身影。”这样的开头既有代入感,又能快速切入主题。

好的开头应该像一扇半开的门,让读者忍不住想推开看看里面的风景。有个学生的开头让我印象深刻:“如果诚信有颜色,我觉得应该是透明的,就像妈妈看我的眼神。”这样的开头不仅点题,还带着孩子特有的想象力。

主体部分:内容分析与深度思考

主体部分要像树的枝干,既要有支撑力,又要能生出茂密的枝叶。建议采用“三层递进法”:先描述课程内容,再结合生活实际,最后升华到个人成长。比如写“团结”主题时,可以先写课堂上学到的知识,再写班级大扫除的亲身经历,最后写自己对团结的新认识。

在组织材料时,记得给每个观点配上一个具体事例。就像做饭要有主菜和配菜,观点是主菜,事例就是让菜肴更美味的配菜。有个学生在写“勤劳”时,不仅写了概念理解,还详细描述了自己学包饺子的过程——从最初的面皮破裂到最后的完美成品,这个过程中体会到的坚持就是最好的例证。

主体部分的段落之间要有自然的过渡。不必用“然后”“接着”这样的词,可以通过重复关键词或者情感线索来连接。比如上一段结尾提到“这次经历让我明白”,下一段就可以用“明白的道理在生活中处处可见”来承接。这样的过渡更显功力。

结尾部分:总结提升与未来展望

结尾要像乐曲的终章,既要呼应开头,又要余音绕梁。我教学生一个简单有效的方法——“回到最初”:结尾时再次提及开头提到的那个画面或问题,但要从新的角度来解读。比如开头写的是对“责任”的困惑,结尾就可以写现在对责任的理解和今后的行动打算。

避免使用“通过这节课我学到了很多”这样空洞的总结。可以试着用展望未来的方式:“从明天开始,我要像课上讲的那样,每天为班级做一件小事。”或者用设问的方式:“如果每个人都能做到课上说的互帮互助,我们的班级会变成什么样?”

最打动人的结尾往往带着温度。有个学生这样结尾:“思政课就像一颗种子,今天它落在我的心田,我会用行动浇灌它,等待它开花结果。”这样的结尾既总结了全文,又展现了孩子的纯真和决心,让人看到教育的美好。

结构就像文章的骨架,撑起所有的思想和情感。当学生掌握了这些技巧,写作就不再是拼凑字数的苦差,而是一次有章法的思想之旅。看着孩子们从最初的杂乱无章到后来的条理清晰,你会惊喜地发现,他们不仅学会了写观后感,更学会了一种思考问题的方式。

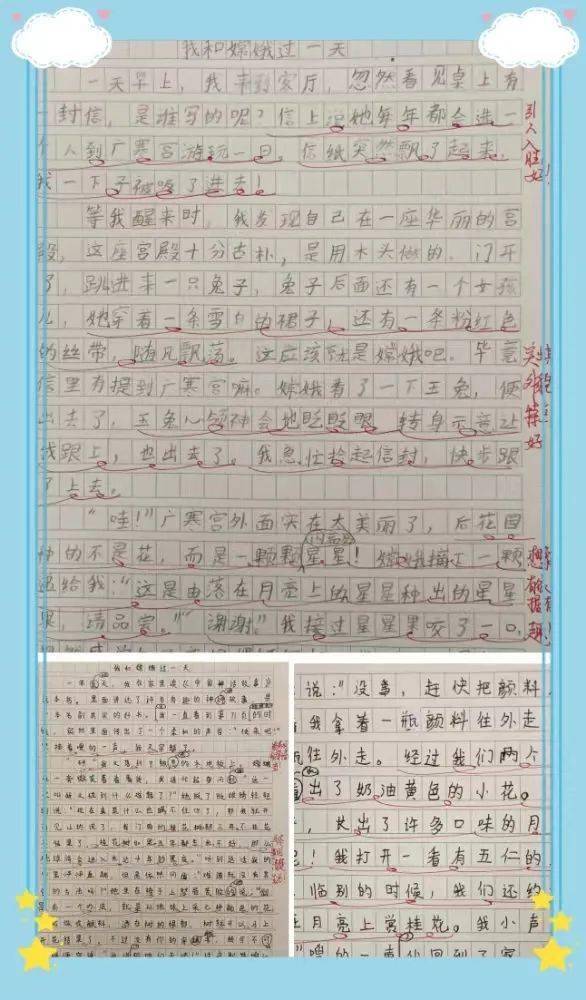

前几天翻看学生的作业本,发现一个有趣的现象:同样观看《小兵张嘎》的思政课,有的孩子写“嘎子很勇敢”,有的却写道“嘎子的勇敢让我想起上次独自走夜路时的心跳加速”。后者显然更打动人——因为它完成了从知识到感悟的关键跨越。

从课程内容到个人感悟的转化方法

转化不是简单复述,而是要把课堂养分变成自己的精神血液。我常对学生说:“别急着写你记住了什么,先问问自己,这节课哪个瞬间让你心里‘咯噔’一下?”

比如讲到“诚信”时,可以试试“场景置换法”:把课堂案例换成自己的经历。教材里商鞅立木取信的故事很经典,但如果你写的是“昨天我答应同桌借橡皮却忘记带,看到他失望的眼神,我突然明白商鞅为什么要那么认真对待一根木头”——这样的转化就让千年典故有了当下的温度。

转化需要慢下来咀嚼。有个学生在作文里写道:“老师讲焦裕禄同志带病工作时,我正感冒发烧。虽然我的头疼和他的肝癌完全不能比,但那一刻我好像稍微懂了一点什么叫‘坚持’。”这种不完美的类比反而显得真实,因为它展现了孩子正在进行的思考过程。

具体事例与理论知识的结合运用

理论知识像骨架,具体事例是血肉。但很多学生的问题是事例和理论“各说各话”。解决方法是找到它们之间的“连接点”——那个让抽象概念落地的具体细节。

写“爱国”主题时,如果只写“我要热爱祖国”,就像把种子撒在水泥地上。但如果你写“每周一升旗时,我看着五星红旗,总会想起爷爷说他小时候国旗是用烈士鲜血染红的。虽然我现在知道这是比喻,但每次唱国歌,手心还是会微微出汗”——这里的“手心出汗”就是连接宏大主题与个人体验的绝佳桥梁。

事例选择要“小切口,深挖掘”。与其罗列多个事例,不如把一个事例写透。记得有个学生写“互助”,只聚焦于同桌帮他解开一道数学题的全过程:从最初的抓耳挠腮,到茅塞顿开的瞬间,再到后来他也用同样方法帮助其他同学。这个完整的小故事,比堆砌三个不痛不痒的例子更有说服力。

情感表达与理性分析的平衡技巧

好的观后感应该像一杯温开水——既有理性的清晰,又有情感的温度。但孩子们常在这两者间摇摆:要么写成哭哭啼啼的日记,要么写成干巴巴的总结。

平衡的秘诀在于“情感细节化,理性场景化”。表达感动时,不要写“我很感动”,而是写“听到钱学森放弃国外优厚待遇回国时,我握紧了拳头”;表达思考时,不要写“我深刻认识到”,而是写“这让我想起科学课学的能量守恒——爱国者的付出不会消失,它转化成了国家的进步”。

我教学生一个实用技巧:写完每段后,检查是否同时包含“我感觉到”和“我想到”的内容。比如“看到抗疫医护人员累倒在地的照片(感觉),我想到课本里说的‘天下兴亡,匹夫有责’(思考)。虽然我只是个小学生,但认真戴口罩、勤洗手也是尽责(行动)”。这样的段落就实现了感性与理性的交融。

写作时,不妨想象自己在和好朋友分享观课心得——既会激动地描述精彩片段,也会冷静地分析收获启示。这种朋友间的交谈状态,往往最能把握情感与理性的黄金比例。

说到底,深度挖掘不是要挖出多么惊人的哲理,而是找到课程内容与内心世界的共鸣点。当孩子们学会用生活验证理论,用情感温暖思考,他们的文字就会自然拥有打动人心的力量。

批改观后感时,我总能在字里行间看到孩子们的努力与困惑。就像上周收到的那篇作文,孩子在最后一行悄悄写道:“老师,我实在写不满了,能不能少写50字?”这种真诚的求助,比任何华丽的辞藻都更触动我。

字数不足或超出的应对策略

写作就像煮饭,火候太猛会糊锅,火候不足又夹生。很多孩子在800字这个标准面前手足无措——有的绞尽脑汁凑字数,有的则忍痛删减精彩段落。

对于写不满的情况,我常建议学生试试“细节放大镜”。比如原本写“红军长征很艰苦”,可以展开为“红军战士穿着草鞋走在雪山上,脚冻得发紫,饿了就啃树皮。我试着光脚在小区走了一圈,才走十分钟就受不了,而他们走了两万五千里”。这样一个简单的扩展,既增加了字数,又增强了感染力。

有个学生曾分享他的妙招:把每个观点都配上“为什么”和“举个例子”。他说这像在和自己对话,原本干瘪的句子自然就丰盈起来。

字数超标时则需要“精准修剪”。先标出所有“的、地、得”和“了、着、过”,这些虚词常常可以精简。再检查是否有重复表达,比如“我深深地感受到”和“我深刻体会到”留一个就好。最重要的是保留那些带着体温的真实感受,删掉那些听起来正确却冰冷的套话。

内容空洞无物的改进方法

“老师,我都按您说的写了,可您批注还是‘内容空洞’。”这是我最常听到的困惑。其实问题不在于写了什么,而在于怎么写。

解决空洞的关键是“具象化训练”。我让学生做这样的练习:把“我们要爱国”改写成“今天升旗时,我仔细把红领巾折好,因为它是国旗的一角”。把“做人要诚实”改写成“上周我打碎妈妈的花瓶后,主动承认错误时手在发抖,但说完后心里特别轻松”。

记得有个学生在作文里写道:“思政课讲助人为乐,我想到自己也该帮助别人。”这样的句子就像没放盐的汤。后来他改成:“昨天看到一年级小同学搬不动书本,我帮他搬到教室。他笑着说‘谢谢哥哥’时,我突然明白思政课老师说的‘赠人玫瑰,手有余香’是什么意思。”这样的文字立刻就有了生命的气息。

写作前可以做个“五感检查”:这个内容我看到了什么?听到了什么?感受到了什么?想到了什么?要做什么?当五个感官都被调动起来,文字自然就丰满了。

语言表达生硬的优化技巧

有些孩子的作文像用积木搭的房子——每个零件都对,但组合起来就是别扭。语言生硬往往是因为太想“写好”,反而失去了自然流淌的节奏。

改善的方法很简单:写完大声读一遍。如果读起来磕磕绊绊,或者自己都觉得不好意思,那就需要调整。比如“通过此次思政课的学习,使我深刻认识到”这种句式,改成“这节思政课让我明白”会更自然。

我鼓励学生用“说话的方式写作”。就像给好朋友讲电影观后感那样,你会说“那个场景太震撼了”,而不是“该画面给予我极大的心灵冲击”。写作时保持这种交谈感,语言就会活起来。

有个实用技巧是“动词优先”。把“进行思考”改成“思考”,把“作出决定”改成“决定”,把“给予帮助”改成“帮助”。动词越直接,句子越有力量。

最后,别忘了写作的本质是交流,而不是表演。当你真心想把自己的感受和思考传达给别人时,那些生硬的表达会自然软化。就像那个最初写“我深受教育”的孩子,后来改成“这节课像种子种在我心里”,这样的转变,往往就发生在一念之间。

写作的问题从来不只是技巧问题,更是孩子们与内心对话的方式。当我们帮他们找到最舒适的表达姿态,那些困扰自然就会迎刃而解。

批改作文时,我总会被那些闪着光的句子打动。就像上周读到的那篇关于抗疫精神的观后感,孩子在结尾写道:“那些白衣天使的背影,像极了妈妈晚上给我盖被子时的样子。”这种独特的联想,比任何标准答案都珍贵。

范文结构特点与写作亮点解析

好的观后感就像精心编排的舞蹈——起承转合都有内在韵律。我手边正好有篇范文,是一个五年级学生写的《我心中的英雄》。

开头部分,他没有直接说“今天看了思政课”,而是用场景切入:“屏幕里,袁隆平爷爷的手布满老茧,却稳稳托起金黄的稻穗。我突然想起自己连剥个鸡蛋都会喊疼。”这样的对比瞬间拉近了英雄与孩子的距离。

主体部分最精彩的是层层递进的结构。他先描述袁爷爷的日常工作,接着联想到自己浪费粮食的经历,然后写到自己偷偷把剩饭吃完被妈妈表扬,最后升华到“每个认真生活的人都可以成为英雄”。四个段落像台阶一样,带着读者从具体事例走向深刻感悟。

结尾处那句“英雄不是站在云端的神,而是把平凡事做到极致的普通人”,既呼应开头,又给人回味空间。整篇文章就像完成了一次完整的思想旅程。

另一篇关于诚信的范文也很有特色。孩子在文中设置了一个巧妙的“转折点”——他先写自己如何机智地逃避值日,然后详细描写看到思政课中诚信故事时的羞愧,最后用主动向老师认错收尾。这种“犯错-醒悟-改正”的叙事弧线,让文章充满张力。

不同主题思政课观后感的写作差异

就像做菜要因材施教,写观后感也要根据主题调整笔触。爱国主题和诚信主题的写法就大不相同。

爱国主题的范文往往需要“大处着眼,小处着手”。有篇优秀作文从爷爷的军功章写起,写到爸爸的党员徽章,再写到自己的红领巾,三代人的传承让宏大的爱国情怀变得可触可感。这类文章适合用时间跨度来展现主题的厚重感。

而诚信主题更注重心理描写。我记得有篇范文详细刻画了主人公在“隐瞒错误”和“承认错误”之间的挣扎:“手里的糖果突然变得滚烫,包装纸的声响像在指责我”。这种细腻的心理活动让诚信这个抽象概念变得鲜活起来。

环保主题又需要另一种写法。一个学生在观后感中记录了自己和爸爸周末清理小区垃圾的经历:“那些埋在土里的塑料袋,像地球的伤口”。随后他发起班级环保小队,把思政课的启示转化为实际行动。这种“认知-行动-影响”的写作模式特别适合实践性强的主题。

主题不同,情感的浓度也要相应调整。红色记忆需要庄重,友善互助可以轻快,创新精神不妨活泼些。就像穿衣要分场合,写作也要懂得“看菜下饭”。

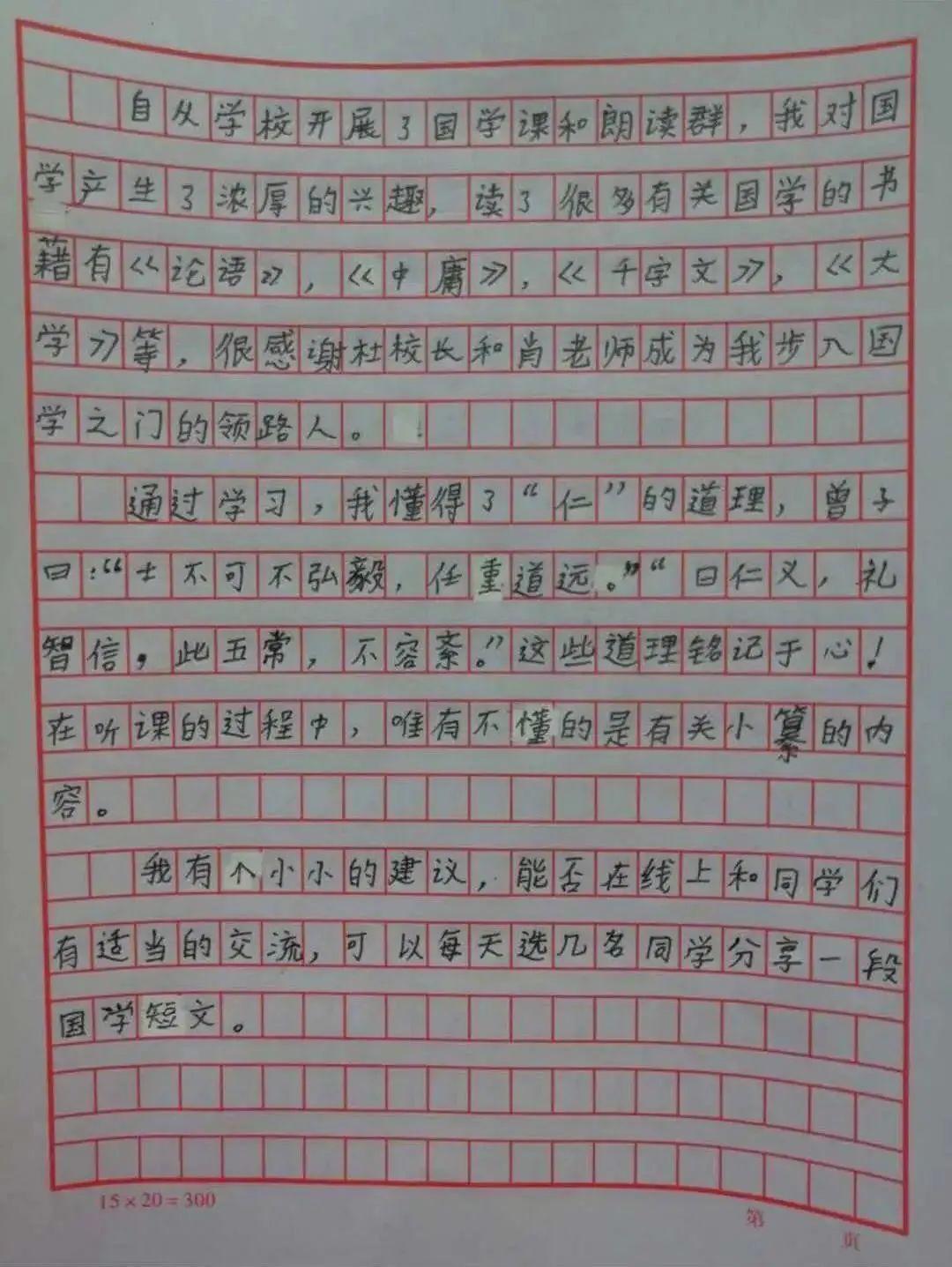

写作能力持续提升的实践建议

写作进步从来不是一蹴而就的。我班上有个学生,从最初只能写200字到现在轻松突破800字,他的秘诀很简单:建立自己的“素材银行”。

他有个小本子,专门记录生活中的闪光瞬间:妈妈熬夜工作的侧影、同学分享橡皮时的微笑、甚至路边野花顽强生长的样子。这些看似无关的细节,在写观后感时都成了最好的素材。

“仿写训练”也很有效。不是抄袭,而是学习优秀范文的骨架。比如找三篇不同主题的范文,分析它们的开头方式,然后用自己的内容套用这些结构。这个过程就像书法临帖,先模仿再创造。

我特别推荐“一句话练习”——每天用一句话记录当天的思政课感悟。比如:“今天老师讲共享单车乱停放,我想到自己昨天也随便停了车。”坚持一个月,你会发现捕捉感受的能力大大提升。

还有个容易被忽视的方法:隔天修改。写完初稿后放一晚上,第二天用读者的眼光重读。那些当时自认为精彩的句子,可能会显得臃肿;那些随意带过的地方,反而需要扩充。这种“冷却后再加工”的效果出奇地好。

最后想说,写作提升的本质是思维提升。当孩子真正学会观察生活、思考问题、表达自我时,800字就不再是负担,而是思想的自然流淌。就像那个最初害怕写作的学生后来告诉我的:“老师,现在我有很多话想写,800字都不够用了。”

写作能力的成长,其实是一个人内心世界的成长。当我们帮助孩子在生活中发现美、在思考中获得智慧,那些优美的文字,自然会从笔端流淌出来。