打开电视,调到江苏教育频道。每个工作日晚间七点半,这个频道都会准时亮起熟悉的片头音乐。我母亲至今保持着这个收视习惯,她说这些节目像一位老朋友,总能带来新知识。

展播节目的定位与意义

江苏教育频道展播节目始终围绕“教育服务”这个核心定位。不同于普通娱乐节目,这些内容更注重知识传递与价值引导。节目制作团队曾分享过他们的创作理念——让每个家庭都能找到适合自己的学习内容。

记得去年邻居家孩子通过收看《数学思维训练》节目,竟然对原本头疼的数学产生了兴趣。这种转变让我意识到,优质教育节目确实能成为学校教育的有效补充。

展播节目的意义或许正在于此。它们打破了传统课堂的时空限制,让知识以更亲切的方式走进千家万户。

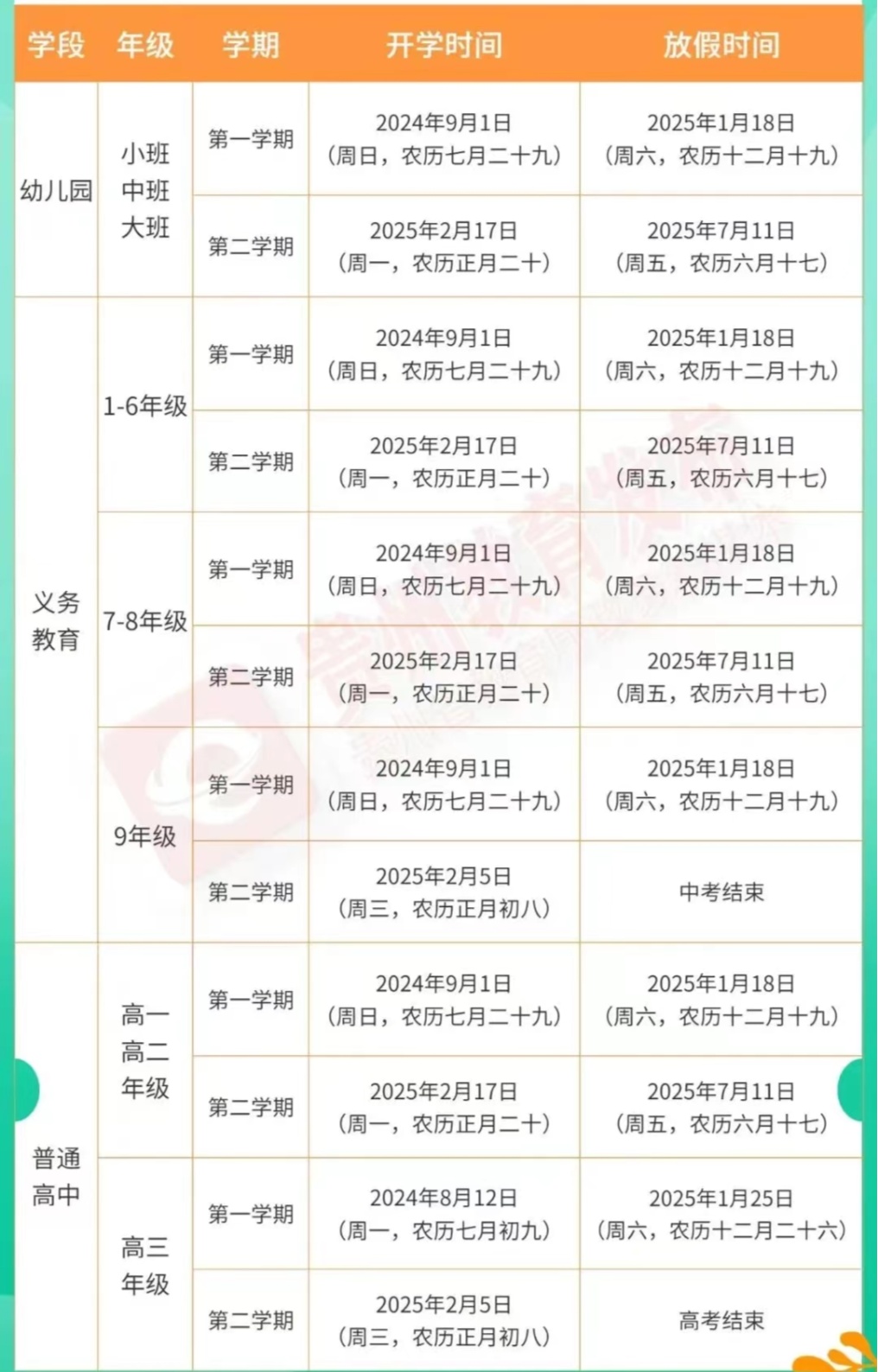

展播时间安排与播出平台

展播节目主要安排在晚间黄金时段与周末全天。周一到周五晚上七点半至九点是固定播出时段,周末则从上午九点持续到下午五点。这样的安排充分考虑到了学生与家长的作息时间。

除了电视播出,现在通过“江苏教育”手机APP也能同步收看。我试过在通勤路上用手机看节目,画质清晰,加载流畅。这种多平台覆盖确实方便了不同需求的观众。

值得一提的是,所有展播节目都会在官方视频网站保留回放功能。错过直播的观众可以随时补看。

展播内容特色与优势

这些展播节目最吸引人的地方在于其内容的专业性。每期节目都经过教育专家严格审核,确保知识的准确性与适宜性。同时制作团队很擅长用生动有趣的方式呈现枯燥的知识点。

比如《汉字里的故事》这个节目,通过动画形式讲解汉字演变,连学前儿童都能看得津津有味。这种将娱乐性与教育性完美结合的做法,正是江苏教育频道的独特优势。

与其他教育类节目相比,这里的内容更贴近本省教学实际。很多案例都取材于江苏本地的历史文化与科技发展,让观众感到特别亲切。

每次翻看江苏教育频道的节目单,总会被其丰富的内容板块所吸引。就像打开一个知识宝盒,每个分类都藏着独特的惊喜。我侄子最近迷上了这里的科技节目,原本只爱玩手机游戏的他,现在居然开始研究起了机器人编程。

教育类节目板块

教育类节目构成展播内容的核心支柱。《数学思维训练》采用生活化场景解析抽象概念,将买菜、旅行等日常情境融入数学教学。节目主讲人王老师有着二十多年教龄,他的讲解总能让人豁然开朗。

《语文精品课堂》系列覆盖小学到高中各个学段。制作团队邀请特级教师参与课程设计,每期节目都像在聆听名师一对一辅导。我记得有位同事说,她孩子的作文水平通过收看这个节目得到了明显提升。

英语学习节目《快乐英语角》采用沉浸式教学方法。外教与本地学生互动对话,配上生动字幕,让语言学习变得轻松自然。节目组很用心地设计了跟读环节,观众可以随时暂停练习发音。

文化传承类节目

《非遗江苏》系列纪录片带领观众走近本土非物质文化遗产。从苏州刺绣到宜兴紫砂,每期节目都像一次深度的文化之旅。拍摄团队常常花费数月跟踪记录一位手艺人的日常工作。

《诗词里的江南》以诗词为线索,探寻江苏各地的历史遗迹。节目组实地取景,将古典诗词与实景画面巧妙融合。这种视听体验让古诗词不再只是课本上的文字。

戏曲节目《梨园漫步》定期展播江苏地方戏种。锡剧、扬剧、淮剧等轮番登场,配有专家解说和字幕提示。即便是不懂戏曲的年轻人,也能从中感受到传统艺术的魅力。

科技创新类节目

《少年创客工坊》每期展示一个创意科技项目。从3D打印到人工智能,节目用通俗语言解释复杂技术原理。主持人经常邀请中小学生参与实验环节,激发年轻观众的科学兴趣。

《科技前沿报道》聚焦江苏省内最新科研进展。节目组获得授权进入重点实验室拍摄,让观众直观了解科研工作者的日常。上周报道的纳米材料研究项目,让我对本地科技实力有了新认识。

编程教学节目《代码世界》采用项目式学习模式。每期完成一个小程序开发,从游戏到实用工具,循序渐进地培养计算思维。这种实践导向的教学方式确实很受青少年欢迎。

青少年成长类节目

《青春讲堂》关注中学生心理健康与生涯规划。每期邀请教育专家与青少年代表对话,探讨成长中的困惑与选择。节目营造的平等交流氛围特别珍贵,年轻人愿意在这里吐露心声。

《职业体验营》组织学生走进不同工作场所。从医院到工厂,从设计工作室到农业基地,展现职业世界的多样性。这种直观的职业启蒙,比单纯的说教更有说服力。

安全教育节目《成长守护者》通过情景剧形式传授自我保护知识。防溺水、交通安全、网络安全等主题以故事化方式呈现,既保持教育性又不失趣味性。制作团队显然深谙青少年心理特点。

上周邻居家孩子跑来问我,江苏教育频道那个机器人节目到底什么时候播。这让我意识到,再好的节目如果找不到观看方式也是白搭。其实掌握几个简单方法,就能轻松锁定想看的节目。

节目播出时间表查询方法

最直接的方式是访问江苏教育频道官方网站。首页显眼位置设有“节目预告”专栏,支持按日期和节目类型筛选。网站更新很及时,我通常会在周日晚上查看下一周的完整排期。

手机用户不妨下载“江苏教育”官方APP。这个应用设计得相当人性化,节目表可以按收藏提醒,快到播出时间会自动推送通知。记得设置时要允许通知权限,不然可能会错过提醒。

关注官方微信公众号也是个不错的选择。每天傍晚会推送次日重点节目预告,回复节目名称还能获取详细播出信息。这种轻量级的查询方式特别适合忙碌的家长群体。

传统方式同样有效。每晚节目结束后,频道会口播次日重点节目安排。纸质电视报虽然现在少见,但部分报亭仍能买到,对不擅长使用智能设备的老年人很友好。

多平台观看方式介绍

电视机顶盒自然是最主流的观看渠道。江苏教育频道在省内各市有线电视和IPTV系统中都是固定频道号,一般位于教育类频道板块。高清画质确实能带来更好的观看体验,特别是科技类节目的细节展示。

网络直播平台让观看不再受地域限制。荔枝网、我苏网等省内主流媒体网站都提供实时直播入口。这些平台对网络带宽要求不高,2M左右的网速就能流畅观看。

移动端观看越来越普遍。除了官方APP,部分视频平台也接入了直播信号。我试过在乘坐地铁时用手机看《诗词里的江南》,碎片时间就这样被有效利用起来。

点播回看功能特别实用。所有展播节目在播出后都会上传至视频点播库,支持七天内的回看。这个功能解救了很多因为时间冲突错过直播的观众,我侄子就经常用它补看《代码世界》。

重点节目推荐与观看建议

《非遗江苏》适合全家一起观看。建议观看时准备些零食茶点,这部纪录片节奏舒缓,画面精美,完全可以当作一次家庭文化沙龙。每期25分钟的时长也刚好控制在注意力集中范围内。

《少年创客工坊》最好配套实践。节目里演示的科技小制作都不复杂,家长可以提前准备些基础材料,让孩子边看边动手。这种观看+实践的模式,能把屏幕前的被动接收转化为主动探索。

《青春讲堂》推荐亲子共同观看。节目中讨论的很多话题,比如学业压力、人际交往,都是家长了解孩子内心的窗口。看完后不妨借着节目内容开启对话,往往比直接询问更自然有效。

《快乐英语角》需要积极参与。节目设计的跟读环节不是摆设,真的跟着念出来效果会好很多。我见过有观众准备笔记本边看边记,这种主动学习的态度值得借鉴。

有些节目其实可以反复观看。《数学思维训练》里的解题思路,《职业体验营》展现的工作场景,多看几次总能有新收获。好的教育节目就像好书,值得放在收藏夹里随时回访。

前几天在小区电梯里,听到两个家长讨论《非遗江苏》里那个苏绣大师的专访。这种自发的讨论让我感受到,好的节目确实能在观众中激起涟漪。展播的效果不仅体现在收视数据上,更体现在这些日常的交流中。

展播节目收视效果分析

从收视数据来看,青少年成长类节目表现最为亮眼。《青春讲堂》在15-24岁年龄段观众中收视率持续走高,这很能说明问题。现在的年轻人并非不爱看电视,只是需要真正触动他们的内容。

文化传承类节目呈现出有趣的地域特征。《非遗江苏》在苏南地区的收视率明显高于其他区域,可能因为节目内容与当地文化记忆产生了共鸣。这种地域差异反而证明了节目内容的精准性。

科技创新类节目虽然整体收视率不算最高,但观众黏性很强。《代码世界》的观众中,有超过六成会观看同系列所有节目。这种忠诚度比单纯的收视数字更有价值。

值得一提的是晚间黄金时段的收视习惯变化。原本以为移动端会分流大量观众,实际上电视大屏观看仍占主导。很多家庭把观看教育节目当作亲子活动,这种集体观看体验是手机无法替代的。

观众互动参与方式

官方APP的互动专区设计得很用心。观众可以在节目播出时实时发送弹幕评论,这些评论会经过筛选后显示在屏幕下方。我试过在《少年创客工坊》发问,没想到真的得到了主持人的现场解答。

微信社群的活跃度超出预期。每个重点节目都建有专属讨论群,观众可以分享观后感、提交作业、甚至参与内容策划。《数学思维训练》的改版就采纳了不少群友的建议。

线下活动的参与门槛设置得很合理。每月举办的“观众开放日”不需要复杂报名程序,提前预约就能参加。上次带侄子去录制现场,他回来兴奋了好几天,这种体验比单纯看电视深刻得多。

观众投稿通道始终保持畅通。无论是节目观后感还是创意点子,只要发送到指定邮箱都会收到回复。我认识的一位退休教师就因为在《诗词里的江南》留言区写了首和诗,被邀请参与了后续节目录制。

展播节目后续影响与延伸活动

节目衍生出的实践项目很有生命力。《少年创客工坊》催生了校园创客社团,很多学校按照节目提供的方案建立了简易实验室。这种从屏幕到现实的延伸,让知识真正落地生根。

教育资源包的发放效果显著。每季度整理的节目配套学习资料,通过教育部门发放到各个学校。我当老师的朋友说,这些资料成了她备课的重要参考,特别是那些生动的案例视频。

年度观众作品展评已经形成品牌。从最初的几十件投稿到现在的上千件参与,这个活动让观众从观看者变成了创作者。去年获奖的那个中学生机器人作品,灵感就来自《代码世界》的某一期内容。

专家讲座系列延续了节目热度。邀请节目嘉宾走进社区、学校举办专题讲座,把短暂的电视接触转化为持续的学习机会。这种延伸服务考虑得很周到,让优质教育资源流动起来。

最让我感动的是观众自发组织的学习小组。在几个老小区里,退休老人们按照《非遗江苏》的教程学习传统手艺,这种跨越年龄的学习热情,或许就是教育节目最珍贵的收获。