站在2025年的门槛上回望,教育领域的变革速度令人惊叹。我记得去年参观一所乡村学校时,看到孩子们通过AI助教学习编程,那种跨越地域限制的教育体验让我深受触动。教育不再是我们记忆中整齐划一的课堂,而是变成了更加灵动、个性化的成长空间。

教育数字化转型与AI融合

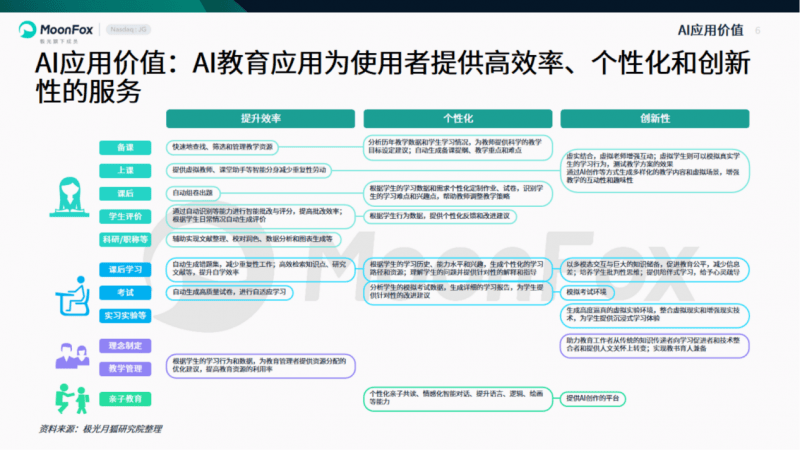

数字化浪潮已经渗透到教育的每个角落。智能教学平台、虚拟实验室、云端资源库正在成为标配。AI不再只是辅助工具,而是深度融入教学全过程——从备课到评估,从内容推荐到学习路径规划。许多教师朋友告诉我,他们现在更像是学习旅程的设计师,而AI则承担了大量重复性工作。

个性化学习与自适应教育

“因材施教”这个古老的教育理想正在成为现实。自适应学习系统能够实时分析学生的学习状态,动态调整教学内容和难度。我认识的一个初中生,他的数学学习路径就完全个性化——系统根据他的掌握情况,智能推送适合他的练习和讲解视频。这种精准的教育确实让人印象深刻。

STEAM教育与跨学科融合

科学、技术、工程、艺术和数学的深度融合正在重新定义“全面发展”。STEAM教育强调解决真实世界的问题,打破传统学科界限。参观过一个创新实验室,孩子们在设计智能花园时,同时运用了生物知识、编程技能和美学设计。这种学习方式极大地激发了学生的创造力。

终身学习与职业发展教育

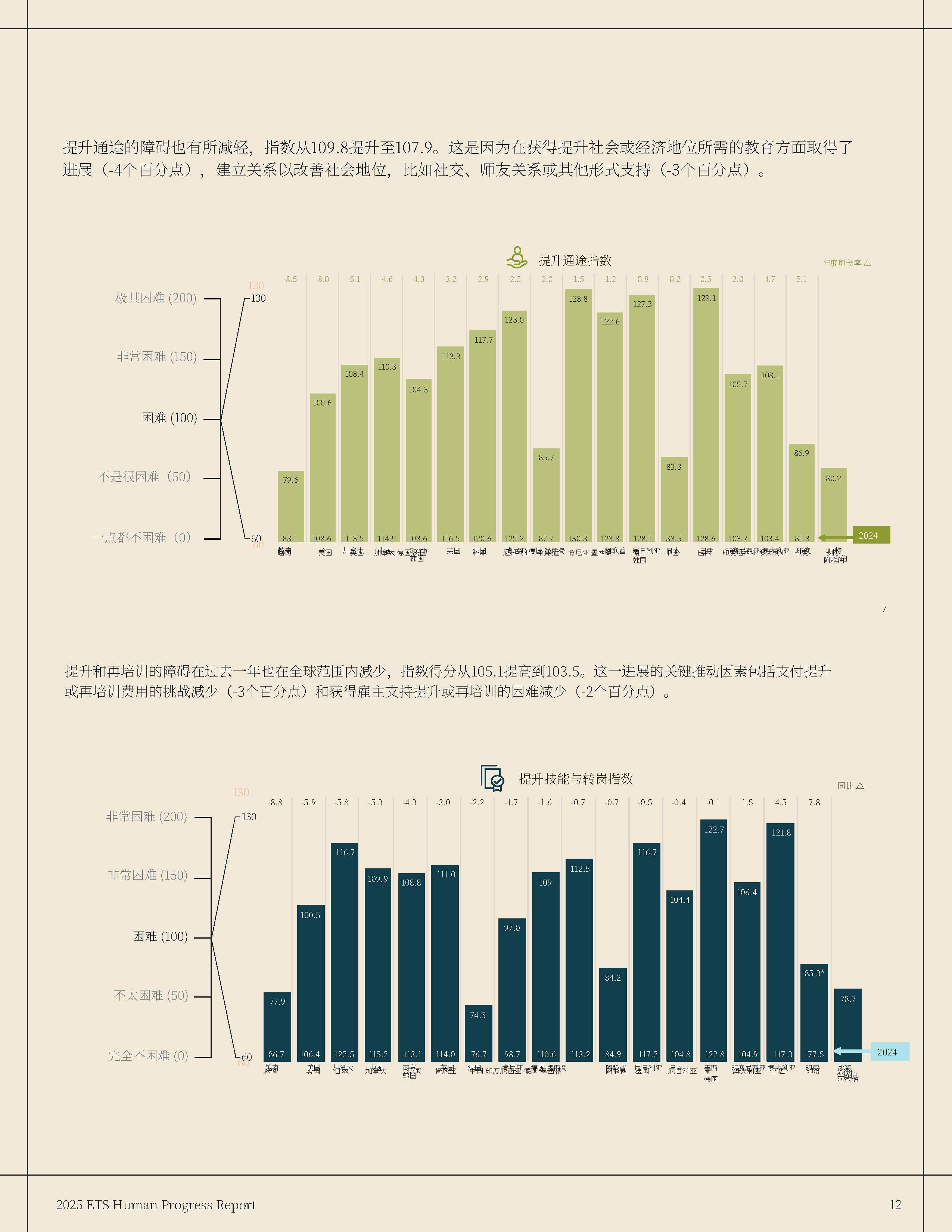

职业边界日益模糊的今天,终身学习从口号变成了刚需。35岁的程序员学习心理学,50岁的管理者钻研数据科学——这样的场景越来越普遍。在线学习平台提供了丰富的微证书课程,让每个人都能随时更新自己的知识结构。学习真正成为贯穿生命始终的旅程。

教育公平与资源均衡

技术正在弥合教育资源的地域鸿沟。通过5G网络和云端平台,优质课程能够实时传递到偏远地区。我参与过一个公益项目,通过双师课堂让城市名师为山区孩子授课。虽然技术不能解决所有问题,但它确实为教育公平提供了新的可能。

这些热点彼此交织,共同描绘出2025年教育的生动图景。教育正在从标准化生产转向个性化培育,从阶段性的学校教育延伸为持续终身的成长体验。每个热点都不是孤立存在,它们相互促进,共同推动着教育生态的演进。

或许未来某天,我们会发现2025年是教育转型的关键节点——传统教育模式在这里完成蜕变,更加人性化、智能化的学习时代由此开启。

走进今天的教室,你可能会看到学生戴着VR头盔探索古罗马斗兽场,或者通过区块链证书瞬间验证自己的学习成果。这些场景在五年前还像是科幻电影,如今却逐渐成为教育常态。我最近试用了一款教育元宇宙平台,那种沉浸式学习体验确实让人忘记时间——这或许就是科技给教育带来的魔力。

元宇宙在教育中的应用

教育元宇宙正在重新定义“教室”的概念。想象一个虚拟空间,学生可以化身数字形象,与来自世界各地的同学一起在模拟的物理实验室做实验,或者走进历史事件的现场。这种超越物理限制的学习环境,让抽象概念变得触手可及。某所高校已经建立了完整的元宇宙校区,学生在那里参加讲座、小组讨论,甚至举办毕业典礼。虽然技术还在完善中,但它的潜力确实令人期待。

区块链技术在教育认证中的运用

学历造假可能很快会成为历史。区块链技术让每一个学习成果都变得透明、不可篡改。微证书、课程学分、项目经历——所有这些学习足迹都被安全地记录在分布式账本上。雇主只需扫描二维码,就能验证求职者的全部教育背景。我认识的一位自由职业者,正是靠着区块链认证的系列微证书,成功获得了跨国公司的远程工作机会。

虚拟现实与增强现实教学

VR和AR把“体验式学习”带到了新高度。医学生可以在虚拟手术台上反复练习,地理课学生能够“走进”火山内部观察地质结构。增强现实则把数字信息叠加到现实世界——用平板电脑扫描教科书,静态的插图就会变成动态的3D模型。这些技术不仅让学习更生动,还大大降低了实践教学的成本和风险。

教育大数据分析与应用

每个点击、每次作业、每场测试——这些学习行为都在生成海量数据。智能分析系统能够从中发现学习规律,预测哪些学生可能需要额外帮助,哪些教学方法更有效果。某在线教育平台通过分析数千万学习路径,优化了课程推荐算法,使课程完成率提升了近三成。数据正在成为理解学习过程的新语言。

智能教育硬件发展

从AI写作助手到智能课桌,教育硬件正在经历一场静默革命。特别值得一提的是自适应学习平板,它能根据学生的专注度自动调整内容呈现方式——注意力下降时切换到互动模式,困惑时提供更详细的解释。这些设备不再是冷冰冰的工具,而是懂得“察言观色”的学习伙伴。

技术从来不是教育的终极答案,但它确实为我们打开了新的可能性。这些新兴技术热点正在逐步消融传统教育的边界,创造更丰富、更包容的学习体验。未来的教育图景,很可能就藏在这些今天还略显新奇的技术应用中。

上周和一位教师朋友聊天,她感慨现在教育政策变化之快,就像乘坐高速列车——窗外风景不断更迭。确实,当我们谈论2025年的教育,政策导向与社会关注正在重塑整个学习生态系统。这些变化不只发生在校园围墙内,而是延伸到每个家庭、每个社区。

双减政策深化与素质教育推进

课外补习班的广告从街头消失,学生的书包明显变轻——这是双减政策实施后最直观的变化。但政策深化远不止于此,重点正从“减负”转向“提质”。学校课后服务内容越来越丰富,从编程工坊到戏剧社团,真正让教育回归育人本质。我邻居家的孩子现在下午四点后都在学校参加机器人社团,那种发自内心的学习热情,确实比过去赶场补习时明亮得多。

教师队伍建设与专业发展

“教师要成为学习设计师而不仅是知识传授者”——这个理念正在推动教师角色的根本转变。微认证、跨学科研修、企业实践经历,教师的专业发展路径变得多元而灵活。某地试点“教师专业成长账户”,每位教师都可以用积累的学分兑换定制化培训。这种尊重个体差异的培养模式,让教师成长真正实现了“因材施教”。

家庭教育与社会教育协同

“教育不只是学校的事”正在成为社会共识。社区图书馆开设亲子阅读角,科技馆推出家庭探究课程,博物馆设计互动学习手册——这些都在构建着“大教育”网络。记得带侄子参加社区组织的星空观测活动,那种全家一起探索宇宙的体验,比任何说教都更能激发学习兴趣。教育边界正在模糊,学习随时随地发生。

绿色教育与可持续发展教育

气候变化不再只是教科书里的遥远概念。校园屋顶的太阳能板、雨水回收系统、垃圾分类实践——可持续发展理念通过具体场景融入日常学习。学生们在校园农场学习生态循环,在环保项目中理解碳中和。这种“做中学”的方式,让抽象的环境责任变成了可触摸、可行动的生活态度。

国际教育合作与交流

疫情后重启的国际交流呈现出新形态。虚拟交换生项目、跨国在线研学、全球课堂连线——地理隔阂不再阻碍思想碰撞。我参与过一次中美学生的线上联合项目,看着两地学生围绕同一个环境问题提出各自的文化视角,那种跨文化理解的自然发生,确实比任何单方面的讲述都更有力量。

政策引导与社会参与正在形成强大合力。当学校打开大门,家庭深入参与,社会资源持续注入,教育就真正成为了一个有机生长的生态系统。这些热点不只是年度话题,更是未来教育形态的雏形。