1.1 教育新闻的定义与特征

教育新闻记录着课堂内外的故事。它不只是政策文件的简单转述,更是关于学习方式变革、师生成长轨迹的真实写照。这类报道往往带有鲜明的公共属性——既关注宏观政策走向,也聚焦微观个体命运。

教育新闻最显著的特征在于它的持续性。一个教育政策的出台可能影响几代人的成长路径,一次教学方法的创新或许改变无数孩子的学习体验。我记得去年采访过一位乡村教师,她通过短视频平台分享的教学方法意外走红,这件事让我深刻感受到教育新闻的生命力远超普通社会新闻。

1.2 教育新闻对教育发展的影响

优质的教育报道能成为教育改革的催化剂。当媒体报道了某个地区的创新实践,往往能激发其他地区的效仿与改进。这种"示范效应"在教育领域表现得尤为明显。

教育新闻还扮演着监督者的角色。曝光教育不公、揭示管理漏洞,这些报道推动着教育系统的自我完善。有研究显示,近年来多起校园安全事件的妥善解决,都与媒体的持续关注密不可分。

1.3 教育新闻的传播渠道与受众分析

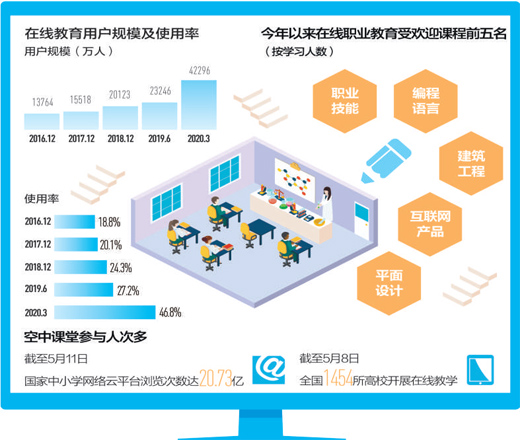

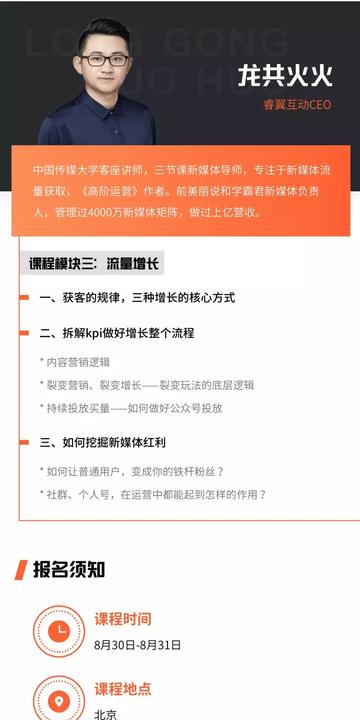

如今教育新闻的传播早已突破传统媒体的边界。除了报纸电视,微信公众号、教育类APP、短视频平台都成为重要传播阵地。不同渠道吸引着截然不同的受众群体。

家长群体最关注升学政策变化,教育工作者更在意行业动态,而年轻学生则对创新的学习方式感兴趣。这种受众分化要求教育新闻报道必须更具针对性。我注意到,那些能结合具体案例、用通俗语言解读政策的报道,往往能获得更广泛的传播。

教育新闻的受众有个特点:他们不仅是信息的接收者,更是实践的参与者。一位教师看完报道可能会调整教学方法,一位家长可能因此改变教育理念。这种"知行合一"的特性,让教育新闻承载着超越一般新闻的社会价值。

2.1 教育政策改革类新闻案例

"双减"政策的落地在2021年掀起教育领域的巨浪。这则新闻的特别之处在于,它不仅仅是一纸文件的发布,而是触动了千家万户的实际生活。媒体报道聚焦于政策执行过程中的真实场景——课外培训机构转型、学校课后服务拓展、家长教育观念转变。

我采访过一位北京海淀区的初中班主任,她所在的学校在政策实施后,将戏剧表演、机器人编程引入课后服务。这个案例被多家媒体深度报道后,竟意外促成了区域内十几所学校的课程资源共享。教育政策类新闻的魅力就在于此,它往往能从一个政策点,延伸出无数个生动的实践故事。

2.2 教育科技创新类新闻案例

人工智能助教进入普通课堂的新闻去年引发广泛讨论。浙江某中学引入的AI作文批改系统,最初被质疑会取代教师职能。但随后的跟踪报道揭示了一个更有趣的现象:教师反而从繁琐的批改工作中解放出来,能更专注地设计个性化教学方案。

这类科技类教育新闻最打动人的,是技术背后的人文关怀。记得看到一则关于视障学生通过VR技术"参观"故宫的报道,那个孩子描述"触摸"到太和殿屋檐的激动神情,让很多读者印象深刻。科技不再是冷冰冰的工具,而是连接知识与情感的桥梁。

2.3 校园安全与管理类新闻案例

校园食品安全事件总是牵动人心。某地学校食堂卫生问题的曝光报道,没有停留在事件本身,而是深入剖析了背后的管理机制漏洞。记者跟踪记录了从问题发现到整改的全过程,这种持续性的监督报道最终推动了地区性的校园食品安全标准升级。

这类新闻的报道需要格外谨慎。既要保障公众知情权,又要避免过度渲染造成恐慌。成功的校园安全类报道往往能做到:事实准确、建议具体、追踪到位。那些能提出建设性解决方案的报道,其社会价值会远超单纯的问题曝光。

2.4 教师发展与评价类新闻案例

"教师轮岗制"的试点报道展现了教育新闻的另一个维度。最初这则新闻聚焦于政策本身,但随着记者深入跟踪,发现了许多意想不到的效果——城区优秀教师把新的教学方法带到乡村学校,乡村教师也将接地气的教学经验反馈给城市同行。

评价体系的改革新闻往往最能反映教育生态的变化。某地取消教师职称评审中的论文硬性要求,转而注重实际教学成效。这则新闻在教师群体中引发热烈讨论,很多老师表示,这样的改革让他们能更专注于课堂教学本身。教育新闻的价值,有时就体现在这些看似细微却影响深远的变革记录中。

3.1 教育新闻的深度解读技巧

教育新闻常常像一座冰山,表面事件之下藏着更深层的教育生态。解读时不妨多问几个为什么——为什么这个政策现在出台?为什么这个技术在这个时间点进入校园?去年报道的"教师轮岗制"新闻,如果只看表面就是人事调动,但深入分析会发现它背后是教育资源均衡化的战略考量。

我习惯在阅读教育新闻时做三件事:追溯政策背景、对照历史数据、寻找相关方声音。记得有篇关于课后服务延时的报道,乍看是学校作息调整,实则反映了双职工家庭的实际需求与教育资源重新配置的复杂博弈。好的解读应该像剥洋葱,层层深入直到触及核心。

3.2 教育新闻评论的写作要点

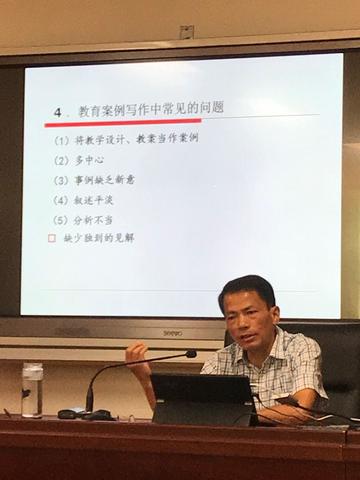

教育评论最忌居高临下的说教。有效的评论应当建立在对教育现场的理解之上,用教育学的专业视角分析,却用普通人能懂的语言表达。观点可以鲜明,但需要足够的案例和数据支撑。

写作时我常提醒自己:这段评论对教师、家长或学生有什么实际价值?曾经写过关于AI教育工具的评论,没有停留在技术优劣的讨论,而是具体分析它如何改变师生互动模式。读者反馈说,这种接地气的分析帮助他们理解了该不该让孩子使用这类工具。教育评论的终极目标,是搭建专业认知与公众理解之间的桥梁。

3.3 教育新闻的传播效果评估

一条教育新闻的影响力,不能简单用点击量衡量。真正有价值的教育报道会产生涟漪效应——可能在教师群里引发讨论,也可能改变某个学校的决策。评估时既要看即时反馈,也要观察长期影响。

那个关于VR技术帮助视障学生的报道,最初阅读量并不惊人。但三个月后,我意外发现它被多个特殊教育机构引用在项目申请书中。这种延迟的、实质性的影响,才是教育新闻传播效果的重要指标。传播效果评估需要耐心,就像观察一粒种子发芽,不能仅凭破土瞬间判断它的未来。

3.4 教育新闻工作者的专业素养要求

做教育新闻报道,光有新闻敏感度不够,还需要对教育规律的基本尊重。这意味着要理解教学的特殊性,懂得教育改革的复杂性。跑教育口的记者,最好能定期走进课堂,感受真实的教育现场。

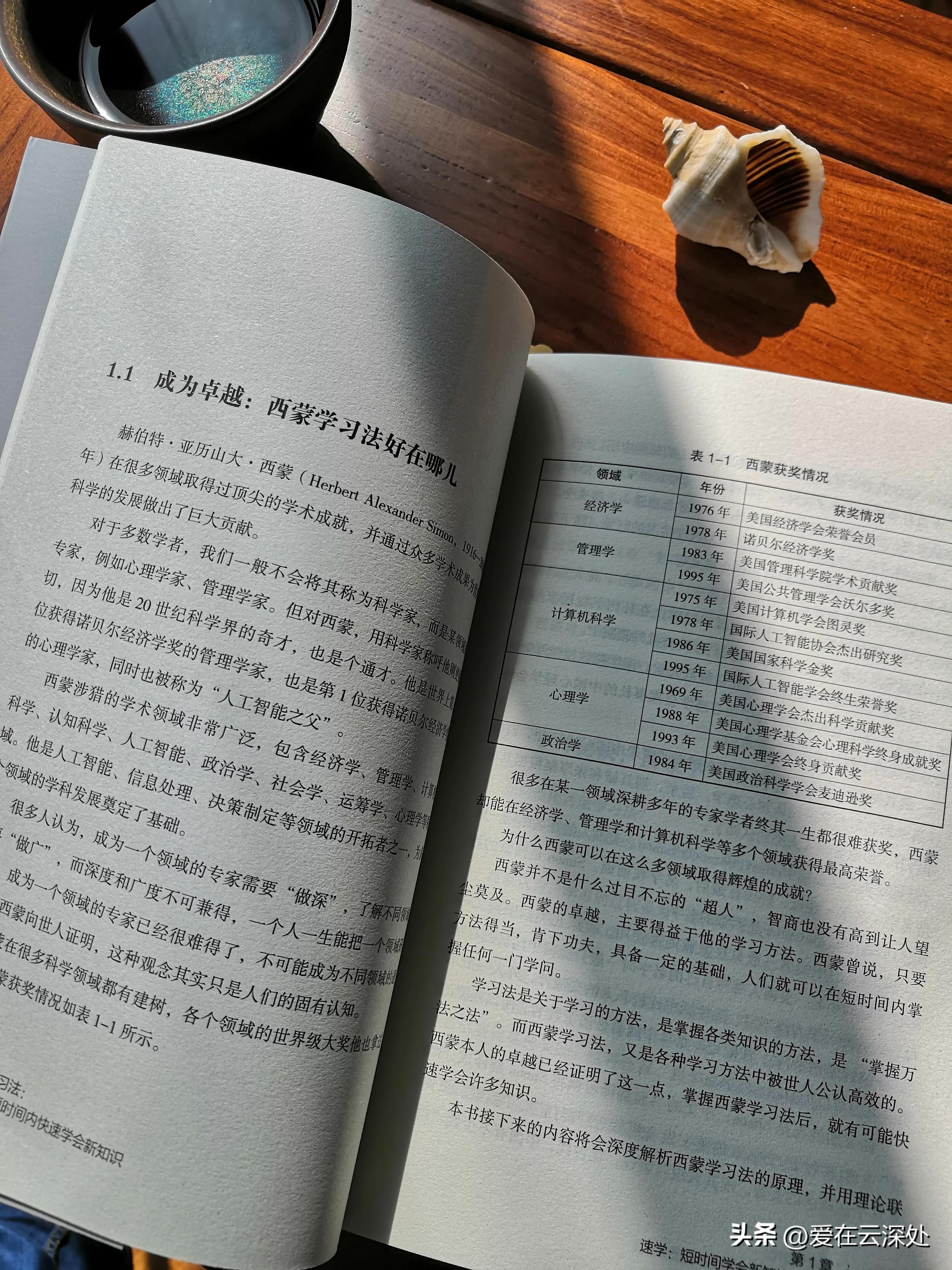

我的包里常年放着《教育学基础》和几本教育心理学著作,这不是装点门面,而是工作需要。有次报道课程改革,多亏提前研读了相关理论,才没有简单地把争议归结为"新旧观念冲突"。教育新闻工作者应该是谦逊的学习者,在报道教育的同时也被教育塑造——这种双向成长,或许就是这个领域最吸引人的地方。