那年夏天的午后,我坐在办公室翻看教育新闻,突然意识到教育领域正在经历一场静悄悄的革命。政策文件一个接一个发布,每个字句都在重塑着我们熟悉的教育版图。2021年,教育领域的关键词不再是单纯的"升学率"或"分数线",而是转向了更本质的议题——人的全面发展。

"双减"政策出台:我的教育观念被彻底颠覆

七月底那个闷热的傍晚,"双减"政策正式公布的消息在家长群里炸开了锅。我清楚地记得邻居王女士打来电话时声音里的困惑:"以后周末都不能补课了,孩子该怎么办?"这个问题背后,是无数家庭对教育路径的重新思考。

政策发布后的第一个学期,我侄子的变化让我印象深刻。以前他的周末被各种补习班填满,现在居然有时间在小区里踢足球了。他告诉我:"叔叔,我终于能看完《哈利波特》全套了。"这种简单的快乐,在过去的应试压力下显得如此奢侈。

教育生态正在经历着深刻的重构。课外培训机构转型素质教育,学校课后服务内容日益丰富,家长的教育焦虑逐渐缓解。有老师朋友跟我说,现在课堂上孩子们的眼神更亮了,因为他们知道放学后不必再奔赴下一个补习战场。

职业教育法修订:从旁观者到参与者的转变

修订职业教育法的消息传来时,我正在参加一个教育论坛。一位职业院校校长激动地分享:"这意味着职业教育不再是'次等选择',而是与普通教育平等的类型教育。"这句话击中了我——我们长期以来对职业教育的偏见,确实该改变了。

我认识的一个年轻人小陈的故事很能说明问题。他原本勉强上了普通高中,学习得很痛苦。职业教育法修订后,他转到了职高的新能源汽车专业,现在不仅学得开心,还获得了企业提供的实习津贴。"我终于找到了适合自己的路,"他这样告诉我。

企业开始主动与职业院校合作,共建实训基地,参与课程设计。这种产教融合的深度,在以往是不可想象的。职业教育正在从教育的"配角"转变为培养技能人才的主阵地。

教育公平政策推进:见证城乡教育差距的缩小

去年秋天去山区支教时,我看到了教育公平政策的具体体现。那所乡村小学用上了和城里学校一样的多媒体设备,还能通过在线平台共享优质课程。校长指着新建的实验室说:"这些孩子终于不用对着课本想象实验过程了。"

有个叫小雨的女孩让我特别感动。她通过在线教育平台跟着省城的老师学英语,现在能用英语介绍自己的家乡。"我长大了想当翻译,让更多人知道我们这里的美,"她腼腆地说。这种自信,在过去的乡村孩子身上很少见到。

义务教育阶段教师交流轮岗制度让优秀教师走进了农村课堂,特岗教师计划为乡村学校注入了新鲜血液。我认识的一位城里老师去乡村支教一年后感慨:"那里的孩子同样聪明好学,他们缺的只是机会。"

政策变革从来不是冷冰冰的文件,而是无数个体命运的转折点。2021年的这些教育大事件,正在悄然改变着每个孩子的成长轨迹,重塑着我们对教育的理解。教育不再只是知识的传递,更是对每个生命独特价值的发现与成全。

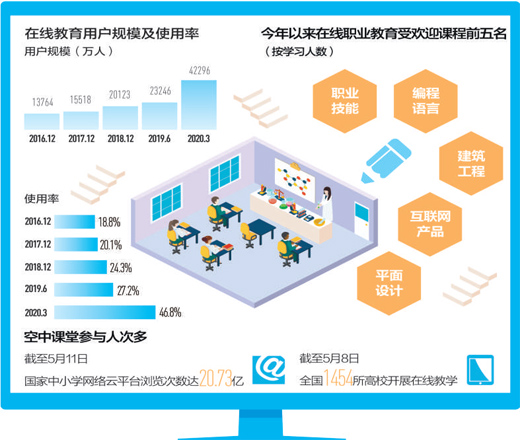

还记得2020年第一次上网课时的手忙脚乱吗?摄像头不知该对准哪里,麦克风时好时坏,学生们在聊天区刷着表情包。到了2021年,这种生涩已不复存在,在线教育经历了一场从狂热追捧到理性审视的蜕变。这个行业在短短一年间走完了可能需要十年才能完成的成长历程。

在线教育监管风暴:从盲目跟风到理性选择的转变

年初时,我表姐还在为孩子的在线辅导班续费纠结。“大家都在报,我们不报会不会落后?”她当时这样问我。到了下半年,她的心态完全变了:“现在我会仔细看师资资质,比较课程内容,不再被营销话术牵着走。”

监管政策的出台像一盆冷水,浇醒了过度发热的在线教育市场。那些铺天盖地的广告逐渐消失,取而代之的是对教育本质的回归。我认识的一位在线教育从业者坦言:“以前我们更多在思考如何获客,现在真正开始思考如何做好教育。”

家长们的选择也变得理性。以前是“别人报什么我报什么”,现在会认真评估孩子的实际需求。有个家长跟我说:“我发现孩子其实不需要那么多课程,选一个真正适合的就好。”这种转变,某种程度上减轻了家庭的经济负担,也缓解了教育焦虑。

教育科技融合创新:亲历智慧课堂的变革力量

去年参观一所实验学校时,我看到了科技与教育融合的理想状态。教室里没有炫目的技术展示,而是恰到好处地运用智能设备辅助教学。语文老师用VR技术带学生“走进”古诗中的场景,数学老师通过智能画板实时展示解题思路。

最让我触动的是个性化学习系统的应用。系统会根据每个学生的学习数据,智能推荐适合的练习内容。有个数学偏弱的学生告诉我:“现在做的题目都是我能掌握的,慢慢就有了信心。”技术在这里不再是冰冷的工具,而是成为了因材施教的得力助手。

我观察到,优秀的教师正在与技术形成良性互动。他们用科技处理重复性工作,把更多精力投入到与学生的深度交流中。一位教龄二十年的老师说:“科技解放了我,让我能更关注每个孩子的成长状态。”

后疫情时代的教育新常态:线上线下融合的实践感悟

随着疫情进入常态化防控阶段,教育模式也在寻找新的平衡点。我所在的社区学校探索出了“线下为主、线上补充”的混合模式。当学生因病请假时,可以通过在线平台同步听课;课后遇到难题,也能随时向老师发起在线咨询。

这种融合带来了意想不到的好处。有个性格内向的学生,在线上与老师交流时反而更放得开。他的班主任发现这一点后,适当调整了沟通方式,现在这个学生在课堂上也开始主动发言了。

教师们也在实践中积累了宝贵经验。我认识的一位年轻教师说:“我现在会提前录制一些微课,方便学生复习。线上资源成了课堂教学的有效延伸。”这种灵活的教学方式,让教育在不确定的环境中保持了连续性。

在线教育这场大考,让我们明白技术永远只是手段,教育的核心始终是人的成长。从最初的技术崇拜到现在的理性运用,我们正在找到科技与教育的最佳结合点。这个过程或许还会有波折,但方向已经越来越清晰——让技术服务于教育,而不是让教育屈从于技术。