飞机降落在广州白云机场时,潮湿的热浪扑面而来。我拖着行李箱走在航站楼里,无意间瞥见一群穿着校服的中学生,他们正用流利的英语为外国游客指路。这个瞬间让我停下脚步——也许,广东教育的面貌远比我想象中更丰富。

踏上这片教育热土的第一印象

珠江三角洲的校园总是充满活力。去年拜访深圳一所中学时,教室里的3D打印机正在嗡嗡作响,学生们围在一起讨论建筑模型。走廊墙壁贴满了科创比赛的获奖证书,那种蓬勃的朝气几乎要溢出校园围墙。

广东学校的硬件设施确实令人羡慕。很多教室配备智能黑板,图书馆设有创客空间,操场铺着专业塑胶跑道。但真正打动人的是那种务实氛围,在这里,知识似乎从不远离实际应用。

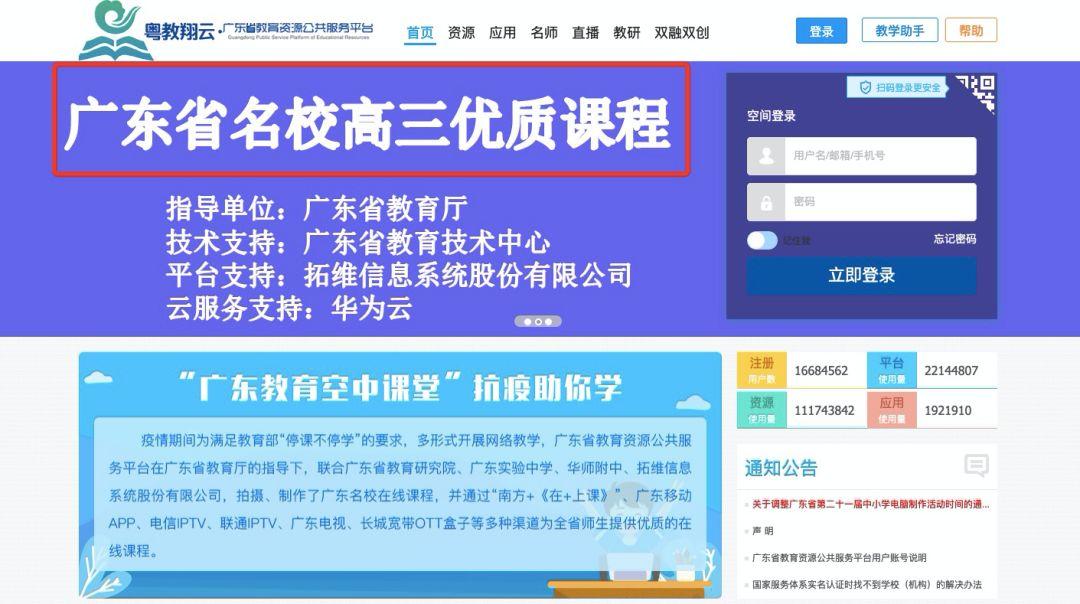

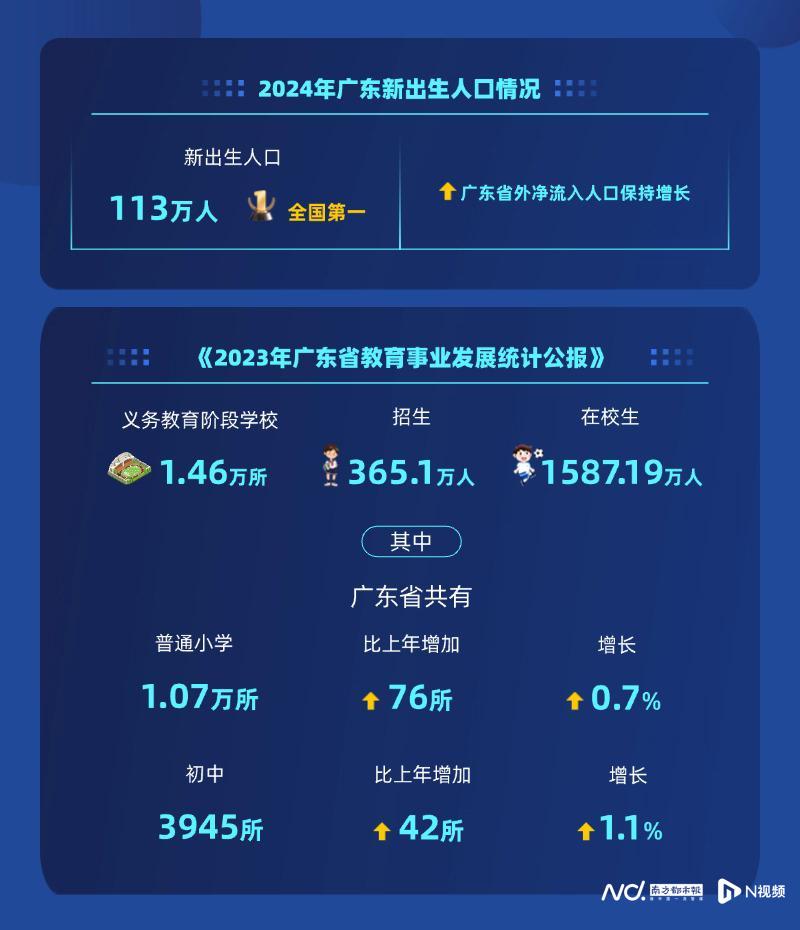

数据地图:广东教育的基本面貌速览

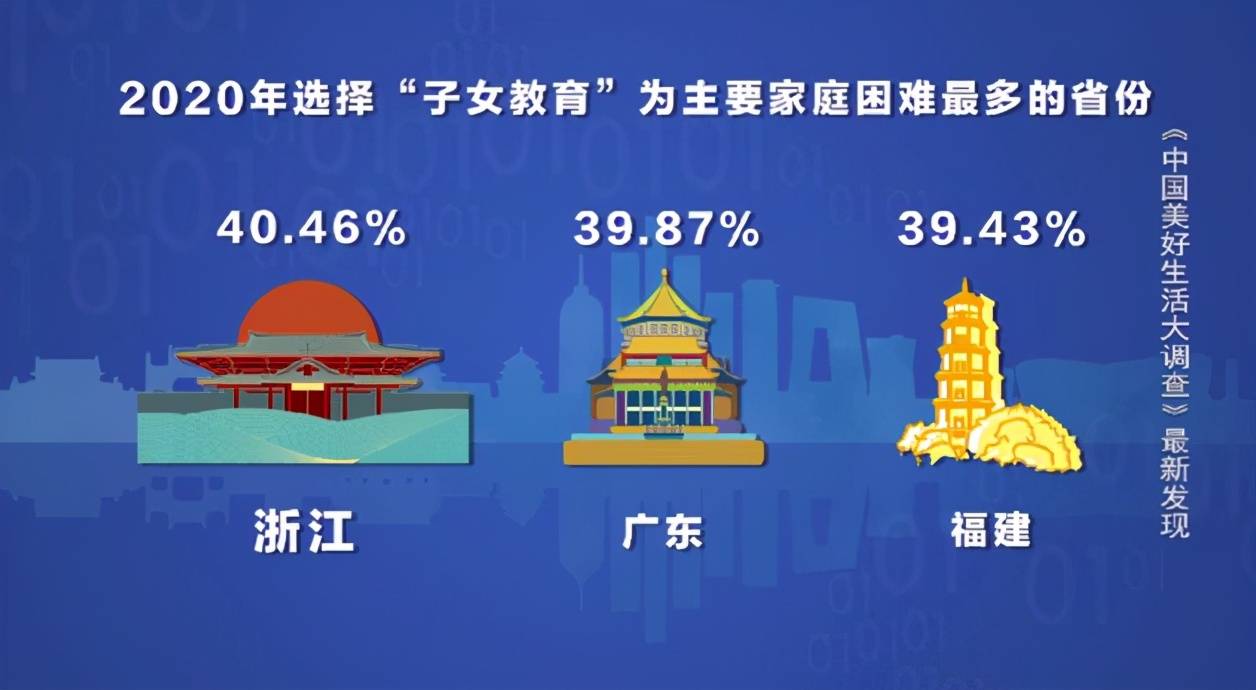

翻开统计年鉴,几个数字特别引人注目: - 全省教育经费投入连续五年保持8%以上增长 - 高等教育毛入学率突破58% - 职业院校数量位居全国前列 - 国际学校数量在华南地区遥遥领先

这些数字背后是实实在在的投入。记得在东莞参观时,当地教育局工作人员随口提到:“我们有个镇去年教育支出占了财政预算的35%。”这种投入力度,让很多经济发达地区都相形见绌。

为何选择广东教育作为探索目的地

选择广东作为观察样本,某种程度上是个自然的选择。这个省份就像中国教育的微缩景观——既有广州、深圳这样的超一线城市,也有粤北山区亟待发展的乡村学校。

特别有意思的是,这里能看到各种教育理念的碰撞。传统书院与创新实验室共存,国际化课程与本土文化传承并行。这种多元性让广东成为了解中国教育现状的绝佳窗口。

或许有人会问,广东教育真的那么好吗?我的答案是:它就像广东早茶一样丰富多样,需要你亲自品尝才能体会其中层次。接下来的旅程,我们将一起揭开这片教育热土的真实面貌。

珠江边的晚风吹过大学城,我站在中山大学的红砖建筑前,看着学生们抱着笔记本电脑匆匆走过。不远处,几个留学生正在用夹杂着粤语的英语热烈讨论。这种场景让我想起一位广州校长说过的话:“我们的教育,既要扎根岭南,也要面向世界。”

经济强省的教育实力展示

广东的教育投入从来不只是数字游戏。在佛山某区,我亲眼见到政府将旧厂房改建成 STEM 教育中心,激光切割机和工业机器人向全区中小学生开放。这种“把真实生产工具带进课堂”的大手笔,确实只有经济强省才做得到。

粤港澳大湾区的学校普遍有种独特气质——既重视考试成绩,更关注学生与未来产业的对接。深圳南山区有所高中甚至开设了人工智能应用课程,教材由华为工程师参与编写。这种产教融合的深度,让很多地区的教育者望尘莫及。

创新教育的实践基地探秘

东莞松山湖的实验学校让我印象深刻。那里的课堂没有固定讲台,老师带着学生围坐在落地窗前讨论课题。教室墙壁是可书写的玻璃,上面密密麻麻写满公式和创意草图。

更特别的是他们的“失败学分”制度——允许学生在创新项目中失败,只要总结出经验就能获得部分学分。校长笑着说:“我们得让孩子明白,创新本就是试错的过程。”这种包容失败的教育理念,在追求满分的主流环境中显得尤为珍贵。

多元文化的教育融合体验

在广州老城区的一所小学,课间操时间你会看到有趣的一幕:孩子们既做传统武术操,也跳街舞。教室里的文化墙上,客家山歌谱、广彩制作步骤与编程代码和谐共存。

我参加过他们举办的“世界厨房”活动,来自潮汕的孩子教大家泡工夫茶,湖南籍学生演示剁椒鱼头,外教带着做苹果派。这种自然的文化交融,比任何 multicultural 教材都来得生动。有位班主任说得好:“在我们这里,多元不是口号,是每天的生活。”

职业教育的发展高地巡礼

顺德职业技术学院的实训基地让人大开眼界。烹饪专业的学生在米其林标准的厨房里练习,智能制造专业的学生操作着与美的工厂同步的生产线。这里的毕业生还没离校就被企业预订,起薪往往超过普通本科毕业生。

广东的职业教育早就摆脱了“考不上大学的备选”这种刻板印象。有次在珠海某职校,我看到学生团队正在为澳门酒店设计智能客房系统,项目经费来自企业真实投资。这种“入学即入职”的培养模式,或许正是职业教育该有的样子。

走在珠三角的校园里,你能感受到一种独特的务实与开放。这里的教育不追求完美无缺,而是在各种碰撞中寻找平衡点。就像广东人常说的“饮啖茶食个包”,教育也需要这样踏实地品味每个细节。

离开灯火通明的大学城,我驱车五个小时来到粤北山区。手机信号时断时续,盘山公路两侧的校舍渐渐褪去珠三角的现代感,露出略显斑驳的墙面。这里的孩子每天要走两小时山路到镇上的中心小学,他们的书包里除了课本,还装着中午的饭盒和手电筒。

区域发展不均衡的偏远山区

在连南瑶族自治县的一所村小,我遇见教了三十年的陈老师。他一个人教三个年级的所有科目,音乐课用树叶吹曲子,体育课带孩子们爬山认草药。“我们这里最缺的不是硬件,”他指着去年刚建好的多媒体教室,“是愿意长期留下的年轻老师。”

教室后面的板报上,孩子们用粉笔画着广州塔和港珠澳大桥。这些地标对他们而言,就像童话里的城堡一样遥远。有个小女孩悄悄告诉我,她最大的愿望是去看看“书上说的地铁长什么样”。这种城乡之间的认知鸿沟,比地图上的距离更难跨越。

优质教育资源分配的现实困境

广州越秀区某重点小学的招生办主任给我看过一组数据:他们学校的生师比是15:1,而粤东西北部分地区这个数字要达到25:1。更让人揪心的是,有些乡镇学校连专业的英语老师都配不齐,英语课由语文老师兼任。

我记得在惠州参加过一个城乡学校结对活动。城市孩子带来的无人机编程展示让乡村孩子们看得目不转睛,而乡村孩子教的竹编手艺同样让城市孩子惊叹不已。这种交流很美好,但一位校长私下感叹:“偶尔的交流解不了渴,我们需要的是持续的资源流动。”

外来务工子女教育的特殊挑战

东莞长安镇的某所民办学校,操场边上就是工业区的厂房。这里90%的学生是外来务工人员子女。校长苦笑着给我看他们的“流动学生名单”——每学期都有近三分之一的学生转学,跟着父母的工作变动而迁徙。

有个江西籍的初二男生让我印象深刻。他六年换了四所学校,教材版本都不一样。“最怕开学自我介绍,”他说,“刚记住同学名字可能就要说再见了。”这种频繁的流动让很多孩子难以建立稳定的学习习惯和同伴关系。教室后墙的课程表旁边,贴着一张全国地图,上面插满彩色图钉——那是孩子们老家的位置。

传统教育模式的革新需求

在粤东某所重点中学,我旁听过一堂让人深思的语文课。老师严格按教案讲解鲁迅的《故乡》,学生们整齐划一地记着“中心思想”和“段落大意”。课后我问一个女生喜不喜欢这篇课文,她犹豫地说:“考试要考。”

这让我想起在深圳看到的那所创新学校。同样的课文,那里是让学生们拍微电影,讨论“如果闰土活在今天”。两种教学方式的对比如此鲜明,就像隔着时空的对话。有位教育研究者说得中肯:“广东教育的光环太耀眼,反而让某些角落的变革显得更艰难。”

这些隐藏的教育图景,像是繁华都市的背面。它们提醒着我们,教育的天平还需要更细致的校准。回程路上经过服务区,看见几个穿着不同校服的孩子在追逐嬉戏。或许某天,他们能站在更平等的起跑线上,这才是广东教育最该抵达的远方。

返程的列车穿过珠江三角洲的灯火,窗外的风景从连绵山峦渐变为都市霓虹。我翻看着这趟教育之旅的笔记——上面既有深圳学校里的3D打印机嗡鸣,也有粤北山区教室里的粉笔灰飞扬。广东教育就像这列高铁,既有风驰电掣的速度,也面临着轨道切换时的颠簸。

教育发展的成就与遗憾

广东确实建成了不少“教育地标”。那些斥资数亿的示范性高中,拥有媲美大学的实验室和体育馆;职业学校的实训基地里,学生直接在模拟工厂里操作进口设备。这些硬件投入让很多外地参观者啧啧称奇。

但光鲜的数据背后藏着些许遗憾。我在粤西某县中的晚自习教室数过,六十人的班级里戴眼镜的学生超过四成。有个男孩的眼镜腿上缠着胶布,他说等期末考完再去换镜架。这种细节让人意识到,教育投入除了比较实验室设备,还应该关注更多柔软的东西。

记得有次在教师办公室看到一摞获奖证书,旁边却堆着未批改的作业本。一位年轻教师苦笑着说:“我们学校今年拿了三个创新大赛奖,但学生的近视率也创新高了。”这种矛盾像暗流,在教育的深水里静静涌动。

未来教育改革的路径选择

广东教育正站在十字路口。是继续扩大规模优势,还是转向质量深耕?这个问题没有标准答案,但我在不同学校看到了各种可能的路径。

广州某中学尝试的“走班制”让人眼前一亮。学生像大学生一样自己排课表,数学课按实际水平分层教学。刚开始确实混乱,有学生跑错教室,有家长投诉太折腾。但半年后,一个曾经数学不及格的男生居然主动报名参加奥数培训。他说:“现在按自己的节奏学,突然开窍了。”

职业教育领域也在探索新路。东莞某技校把课堂搬到了企业研发中心,学生上午学理论,下午跟着工程师做项目。这种“教室+车间”的模式,或许比单纯建更多实训基地更有效。

给其他地区教育发展的启示

广东教育的试验田里,有些经验值得分享。比如经济发达地区如何反哺教育落后区域,珠三角某些城市推行的“教育联盟”就很有参考价值——不是简单给钱给设备,而是让优秀教师定期轮岗,校长跨区交流。

外来务工子女教育方面,深圳某区的“学位预警系统”做得巧妙。他们提前半年统计随迁子女人数,动态调整学位供给。虽然不能完全解决流动问题,至少让孩子们少经历几次“开学找不到学校”的窘境。

这些做法未必完美,但提供了可借鉴的思路。教育发展就像煲汤,火候和配料都要因地制宜。

我的广东教育之旅感悟

这趟旅程让我想起小时候玩过的万花筒——轻轻转动,同样的碎片会组合出完全不同图案。广东教育也是如此,从不同角度观察,会看到截然不同的风景。

在珠海某校的走廊里,我看到过一幅学生画的抽象画:各种颜色的线条交织成网,没有边界。老师说这是孩子们心中的“理想课堂”。或许教育的真谛就在于此,不是打造标准化的流水线,而是让每个孩子找到属于自己的生长方向。

列车缓缓进站,站台上挤满接孩子的家长。有个小女孩扑进妈妈怀里,兴奋地举着手工作品。那一刻我突然明白,评价一个地方的教育好不好,最终要看孩子们走出校门时,眼里是否还闪着光。

广东教育确实很好,但可以更好。这片热土上的教育工作者们,正在用自己的方式回答这个时代的教育之问。而答案,或许就藏在明天清晨的某间教室里,等待被轻轻叩响。